눈물 나면 선암사 해우소로 가라

시인과 떠나는 남도 기행 ② / 정호승 시인

대소변 몸 밖으로 버리듯 번뇌와 망상도 미련 없이 버려

나는 선암사 해우소를 사랑한다. 살아가다가 견딜 수 없는 어떤 분노에 휩싸일 때 문득 선암사 해우소를 생각하면 이내 마음이 평온해진다.

선암사 해우소는 마치 내 어릴 때 엄마 품속 같다. 학교에 입학하기 전이었을까. 한번은 엄마 품에 안긴 적이 있었는데, 그 품속은 한없이 아늑하고 따스했다. 그대로 한없이 안겨 있고만 싶었다.

그래서 나는 지금도 그 엄마 품속을 잊지 못한다. 그 품속이야말로 내가 살아가면서 마지막까지 도달해야 어떤 정신적 지향점 같은 곳이다.

그런데 나는 아직 그런 곳에 도달하지 못했다. 아니, 죽을 때까지 영원히 도달하지 못할 것이다. 그러나 지상에서 그런 곳을 한 군데 찾아내기는 했다. 그곳이 바로 선암사 해우소다.

오래 전, 한 스님과 함께 선암사에 들렀다가 해우소를 찾게 되었다. 해우소는 마치 어릴 때 우리 동네 어르신네가 살던 기와집 같았다.

입구에 고어체로 ‘뒤ㅅ간’이라고 써진(실은 시옷이 ‘간’자의 기역 앞에 붙어 표기돼 있다) 나무 표지판이 없었다면 정말 스님들이 거처하는 도량으로 여겼을 것이다.

나는 속으로 ‘이곳이 정말 해우소 맞나’ 하고 조심조심 돌계단 아래로 내려서서 ‘대변소(大便所)’라고 쓴 현판을 보고서야 그곳이 정말 뒷간이라는 사실을 확인할 수 있었다.

그곳에 특별한 냄새는 나지 않았다. 변소 특유의 역겨운 암모니아 냄새 대신 시원한 바람과 햇볕 냄새가 은은히 났다.

바닥도 시멘트 바닥이 아니라 마룻바닥이었다. 마치 내가 살던 기와집 대청마루 바닥 같았다. 왼쪽은 남(男), 오른쪽은 여(女)라고 쓴 붓글씨만 없었더라면 어느 집 안방인 줄 착각할 정도로 그곳은 밝고 환했다.

물론 나는 그곳에 들어가 소변을 봤다.

마룻바닥이 조금 삐걱거리고 아래가 깊어 조심스럽기만 했지만 마음 편히 소변을 보고 바지를 추스르다가 자연스럽게 벽면 한쪽으로 눈길이 갔다. 그곳엔 낡아 너덜너덜한 종이에 붓글씨로 쓴 이런 글귀가 적혀 있었다.

‘대소변을 몸 밖으로 버리듯 번뇌와 망상도 미련 없이 버리세요.’

순간, 나는 숨이 딱 멎는 듯했다.

‘그래, 맞아! 소변을 몸 밖으로 버리듯 지금까지 내가 지녔던 온갖 욕심을 다 버리는 거야. 내 욕심에서 모든 고통과 번뇌가 시작되는 거야. 욕심과 욕망은 이런 소변에 불과한 거야!’

나는 그런 생각을 하며 한참 동안 그 글귀를 바라보다가 밖으로 나왔다. 쉽게 발걸음이 떨어지지 않았다. 나도 모르게 해우소 앞에 쭈그리고 앉아 마음속으로 깊게 울었다.

그 울음은 그동안 내가 살아오면서 남을 사랑하지 못하는 데서 오는 울음, 내 사랑이 전해지지 않고 증오로 변질돼 되돌아오는 데서 오는 울음이었다.

마음속 소변도 몸 밖으로 빠져나간 듯 가뿐해져

나는 마치 어린아이처럼 엉엉 울었다. 그러자 가슴이 시원해졌다. 몸속의 소변뿐만 아니라 마음속의 소변까지도 몸 밖으로 시원하게 빠져나간 듯 마음이 가뿐해졌다.

선암사 해우소는 우리나라에서 가장 오래된 해우소다. 선암사가 창건될 때 지었다고 가정한다면 1500여년 정도 되었다고 할 수 있다.

따라서 선암사 해우소는 가장 오래되었을 뿐만 아니라 가장 크고, 우리나라 해우소의 전통성을 그대로 지켜온 가장 전통적인 해우소다.

굳이 ‘뒤ㅅ간’이라고 표기된 표지판이 붙어 있는 까닭도 옛날 쓴 것을 그대로 둬서 그런 것이지, 지금 와서 일부러 그렇게 쓴 것은 아니다. 오히려 그 점이 바로 선암사 해우소의 역사성을 나타낸다고 볼 수 있다.

선암사 성보박물관(聖寶博物館)에는 ‘1597년 선조 30년에 화재가 났는데 그때 뒷간이 남았다’는 기록이 있다.

그러니까 선암사 해우소는 꼭 지금의 형태가 아니라 하더라도 9세기경 도선국사가 선암사를 창건할 당시부터 있었다고 볼 수도 있다. 왜냐하면 사람이 사는 곳엔 뒷간이 꼭 필요하기 때문에.

선암사 포교사(布敎師) 전각(田覺) 스님의 말씀을 빌리면 선암사 해우소는 “아무리 더운 여름에도 냄새가 안 나는 곳”이다.

그래도 청소는 해야 하기 때문에 나는 해우소를 “몇 년에 한 번 치우느냐”고 물었다. 그러자 스님의 답변은 뜻밖이었다. “일년에 서너 번은 치운다”는 것이다.

나는 청소 주기를 ‘연 단위’로 여쭈었으나 스님께서는 ‘월 단위’로 말씀하셔서 무척 놀랍게 생각되었다. 그건 “대중(신도)이 많으면 자연히 자주 치우게 된다”는 것이다.

나는 이번에 선암사 해우소에서 일부러라도 대변을 한번 보고 싶었다. 그냥 쉽게 솔직하게 표현하자면 선암사 해우소에 쭈그리고 앉아 똥을 한번 누고 싶었다.

소변을 볼 때와는 달리 또 다른 느낌이 들 것만 같았다. 그러나 이번엔 해우소 안으로 들어가지 못했다. 해우소는 보수공사 중이었다. 지금까지 몇 차례 선암사에 들렀으나 해우소가 공사 중인 것은 처음이었다.

모든 욕구와 불만 내려놓고 다시 시작하라는 곳

스님들에게 해우소는 어떤 의미를 지닌 곳일까. 왜 젊은 스님들에겐 편리한 수세식 화장실을 두고도 꼭 해우소에 가야 한다는 규칙이 있는 것일까. 마침 해우(海雨) 스님이 바쁜 걸음으로 지나가 스님의 장삼자락을 붙들고 물어보았다.

“해우소는 정신적인 수행 도량입니다. 용변을 보면서도 한 번이라도 더 수행의 의미를 생각하라는 뜻으로 해우소를 사용하라고 하는 것입니다.

그래서 저도 해우소에 가서 용변을 볼 때마다 ‘천수경’과 ‘반야심경’의 한 대목을 한 번 더 생각하고, 어떤 의미가 있는가 다시 더 깊게 생각하면서 제 마음을 다스립니다. 그런 의미에서 해우소는 저의 소중한 수행 도량입니다.

제 자신과의 싸움, 제 자신의 모든 욕구와 불만을 다 내려놓고 다시 시작하라는 가르침의 의미가 있는 곳입니다.”

나는 해우 스님과 헤어지고 난 뒤 천천히 해우소 아래쪽으로 내려가 해우소의 뒷모습을 살펴보았다. 뒤쪽에서 본 해우소는 마치 윗칸과 아래칸으로 이루어진 토담집 같았다.

벽은 흙과 돌로 돌담 인양 쌓아올렸는데, 만일 이 해우소가 바람 부는 들판에 놓여 있다면 영락없이 멋진 누각이었을 것이다.

좀 더 자세하게 설명하면 해우소는 철(凸)자형 2층집이며, 입구는 2층에 있고, 입구를 통해 걸어 들어가면 양쪽으로 남녀가 구분되고, 2층에서 본 대소변이 1층 아래로 떨어져 쌓이게 된다.

마침 1층 뒷문이 열려 있어 그 안으로 들어갔다. 그곳은 바로 대소변이 떨어져 쌓이는 곳으로 처음엔 어두컴컴했으나 곧 실내가 훤하게 눈에 들어왔다.

바닥은 깨끗하게 치워져 있었고, 아무 냄새도 나지 않았다. 켜켜이 인분이 쌓여 있던 곳이라는 느낌이 전혀 느껴지지 않았다.

출입구와 출입구 왼쪽 측면 입구에 있는 두 개의 문을 통해 맑은 바람이 솔솔 들어오고, 햇빛도 은근히 바람을 따라 살살 들어왔다.

나는 보수공사 중인 게 오히려 다행이다 싶었다. 일반인에게 이토록 해우소 안을 적나라하게 볼 수 있는 기회는 주어지지 않는다. 마치 아름다운 여인의 내밀한 부분을 나 혼자 몰래 훔쳐보는 듯한 느낌이 들어 더 황홀했다.

나는 한참 동안 그렇게 황홀한 심정으로 그 안에 서 있다가 그만 가슴이 뭉클했다. 해우소 2층을 받치고 있는 바위와 구부정한 나무기둥들의 숭고한 자태 때문이었다.

그 안에는 내 몸체만 한 바위가 몇 개 웅크린 채 놓여 있고, 그 바위 위에 나무 기둥이 몇 개 서 있다. 그 기둥들이 위층의 모든 무게를 받치고 견뎌내고 있는 것이다.

그들은 그 얼마나 고통스러웠을까. 오랜 세월 동안 인간의 온갖 똥오줌을 뒤집어쓰면서 그들이 견뎌낸 인내의 힘은 바로 사랑이 아니었을까.

인간의 똥오줌 속에 자기 몸을 담그고 오랜 세월 동안 견디며 살아온 그들의 그 보시, 그 희생을 생각하자 한동안 그곳을 떠날 수 없었다.

다시 대웅전 앞에서 전각 스님을 만났다.

“스님, 변 보는 걸 절에서는 왜 ‘해우’라고 하는지요?”나는 스님께 다시 말을 붙였다.

“잠시 잠깐이라도 근심 걱정을 내려놓아라 하는 뜻이지. 또 변을 보면 시원하지 않는가.”

스님은 따스한 미소로 나를 반기며 말을 이었다.

“내가 사회에 있을 때 변소를 ‘WC’라고 했어. 그걸 한자로 표기하면 ‘다불유씨(多不留氏)’야. 즉 ‘많이 머무르지 않는다’라는 뜻이야.

신진대사가 잘되어 소통이 잘되어야 한다는 뜻으로 해우소와 같은 뜻이잖는가. 그래서 나는 요즘 이런 생각을 하지. 살기가 힘들면 해우소에 와서 빠져 죽어라, 사나 죽으나마찬가지다, 하고 말이야.”

전각 스님이 들려준 덕담의 내용은 이렇다.

옛날에 통도사, 법주사, 선암사 주지 스님 세 분이 서로 이야기를 하다가 자기 절에 대중(신도)이 얼마나 많은지 한번 헤아려보는 이야기를 나누게 되었다. 서로 자기 절에 대중이 많다고 은근히 자랑을 하고 싶었던 것이다.

먼저 통도사 스님이 말했다.

“돌쩌귀에 쇳가루가 서 말 서 되나 떨어졌다네.”

이 말은 절의 문을 너무 여닫는 바람에 쇠붙이로 만든 돌쩌귀가 많이 닳았다는 이야기로, 결국 절을 찾는 대중이 많다는 뜻이다.

“법주사 솥이 크다는데 얼마나 큰가?”

이번에는 통도사 스님이 법주사 스님께 물었다.

“글쎄, 재보지 않아서 모르지만, 동지 팥죽을 끓이면 배를 타고 다녀. 그런데 작년에 배를 타고 들어가신 분이 풍랑을 만나 아직도 못 나오고 있다네.”

법주사 스님이 말을 마치자 이번에는 선암사 스님께 물었다.

“선암사 뒷간이 크다는데 도대체 얼마나 큰가?”

“글쎄, 서울서 오신 신도가 일을 보고 나서 나중에 서울에 당도하고 나면 그때서야 툭 떨어지는 소리가 난다네.” 나는 이 이야기를 듣고 한참 웃었다.

선암사에는 세 종류의 해우소가 있다. ‘뒤ㅅ간’으로 일컬어지는 전통적인 해우소, 그 아래에 있는 최신식 수세식 화장실, 그리고 일주문으로 들어가기 전 오른쪽에 설치돼 있는 이동식 간이화장실.

나는 이 세 종류의 해우소에 다 들어가서 일을 보아봤는데, ‘뒤ㅅ간’만큼 좋은 해우소는 없었다.

선암사 해우소에 반해 출가한 스님도

선암사 스님 중엔 선암사에 놀러왔다가 그만 해우소에 반해 출가한 스님도 있다고 한다. 누구라고 꼭 집어서 말할 수는 없지만, 그런 이야기가 있을 정도로 선암사 해우소가 아름답다는 뜻이다.

그렇다. 지금 나도 선암사 해우소에 반해서 출가한 심정이다. 그러나 언제 어디서 대소변을 보든 내 마음의 노폐물, 그 견딜 수 없는 번뇌와 망상을 버린다면 그곳이 바로 선암사 해우소가 아닐까. 나만의 해우소! 그 해우소는 이미 내 마음속에 있는 게 아닐까.

‘선암사 해우소에 와서 빠져죽어라!’

나는 전각 스님이 불쑥 던진 이 말씀 하나를 화두로 안고 선암사를 떠났다. 죽으면 살 수 있으리라, 나 스스로 굳게 믿으며….

정호승 시인

▲1950년 하동 출생 ▲ 경희대 국문과와 동 대학원 졸업 ▲ 1972년 한국일보 신춘문예 동시·1973년 대한일보 신춘문예 시·1982년 조선일보 신춘문예 단편소설 당선 ▲시집 《슬픔이 기쁨에게》 《서울의 예수》 《새벽편지》 《별들은 따뜻하다》 《사랑하다가 죽어버려라》 《외로우니까 사람이다》 《이 짧은 시간 동안》, 시선집 《포옹》 《내가 사랑하는 사람》, 산문집 《내 인생에 힘이 되어준 한마디》, 어른을 위한 동화집 《항아리》 등 출간▲ 소월시문학상, 동서문학상, 정지용문학상, 편운문학상, 가톨릭문학상, 상화시인상 등 수상.

|

나는 선암사 해우소를 사랑한다. 살아가다가 견딜 수 없는 어떤 분노에 휩싸일 때 문득 선암사 해우소를 생각하면 이내 마음이 평온해진다.

선암사 해우소는 마치 내 어릴 때 엄마 품속 같다. 학교에 입학하기 전이었을까. 한번은 엄마 품에 안긴 적이 있었는데, 그 품속은 한없이 아늑하고 따스했다. 그대로 한없이 안겨 있고만 싶었다.

그래서 나는 지금도 그 엄마 품속을 잊지 못한다. 그 품속이야말로 내가 살아가면서 마지막까지 도달해야 어떤 정신적 지향점 같은 곳이다.

그런데 나는 아직 그런 곳에 도달하지 못했다. 아니, 죽을 때까지 영원히 도달하지 못할 것이다. 그러나 지상에서 그런 곳을 한 군데 찾아내기는 했다. 그곳이 바로 선암사 해우소다.

오래 전, 한 스님과 함께 선암사에 들렀다가 해우소를 찾게 되었다. 해우소는 마치 어릴 때 우리 동네 어르신네가 살던 기와집 같았다.

입구에 고어체로 ‘뒤ㅅ간’이라고 써진(실은 시옷이 ‘간’자의 기역 앞에 붙어 표기돼 있다) 나무 표지판이 없었다면 정말 스님들이 거처하는 도량으로 여겼을 것이다.

나는 속으로 ‘이곳이 정말 해우소 맞나’ 하고 조심조심 돌계단 아래로 내려서서 ‘대변소(大便所)’라고 쓴 현판을 보고서야 그곳이 정말 뒷간이라는 사실을 확인할 수 있었다.

그곳에 특별한 냄새는 나지 않았다. 변소 특유의 역겨운 암모니아 냄새 대신 시원한 바람과 햇볕 냄새가 은은히 났다.

바닥도 시멘트 바닥이 아니라 마룻바닥이었다. 마치 내가 살던 기와집 대청마루 바닥 같았다. 왼쪽은 남(男), 오른쪽은 여(女)라고 쓴 붓글씨만 없었더라면 어느 집 안방인 줄 착각할 정도로 그곳은 밝고 환했다.

물론 나는 그곳에 들어가 소변을 봤다.

마룻바닥이 조금 삐걱거리고 아래가 깊어 조심스럽기만 했지만 마음 편히 소변을 보고 바지를 추스르다가 자연스럽게 벽면 한쪽으로 눈길이 갔다. 그곳엔 낡아 너덜너덜한 종이에 붓글씨로 쓴 이런 글귀가 적혀 있었다.

‘대소변을 몸 밖으로 버리듯 번뇌와 망상도 미련 없이 버리세요.’

순간, 나는 숨이 딱 멎는 듯했다.

‘그래, 맞아! 소변을 몸 밖으로 버리듯 지금까지 내가 지녔던 온갖 욕심을 다 버리는 거야. 내 욕심에서 모든 고통과 번뇌가 시작되는 거야. 욕심과 욕망은 이런 소변에 불과한 거야!’

나는 그런 생각을 하며 한참 동안 그 글귀를 바라보다가 밖으로 나왔다. 쉽게 발걸음이 떨어지지 않았다. 나도 모르게 해우소 앞에 쭈그리고 앉아 마음속으로 깊게 울었다.

그 울음은 그동안 내가 살아오면서 남을 사랑하지 못하는 데서 오는 울음, 내 사랑이 전해지지 않고 증오로 변질돼 되돌아오는 데서 오는 울음이었다.

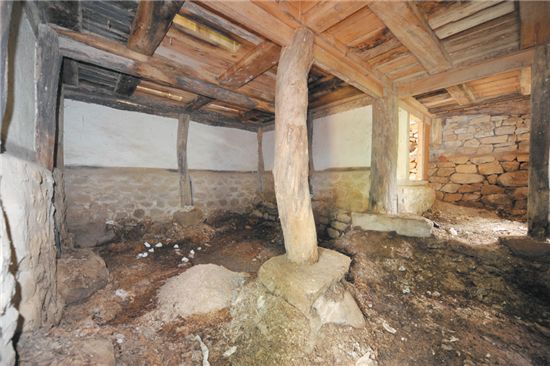

해우소 내부. 해우소 내부. |

마음속 소변도 몸 밖으로 빠져나간 듯 가뿐해져

나는 마치 어린아이처럼 엉엉 울었다. 그러자 가슴이 시원해졌다. 몸속의 소변뿐만 아니라 마음속의 소변까지도 몸 밖으로 시원하게 빠져나간 듯 마음이 가뿐해졌다.

선암사 해우소는 우리나라에서 가장 오래된 해우소다. 선암사가 창건될 때 지었다고 가정한다면 1500여년 정도 되었다고 할 수 있다.

따라서 선암사 해우소는 가장 오래되었을 뿐만 아니라 가장 크고, 우리나라 해우소의 전통성을 그대로 지켜온 가장 전통적인 해우소다.

굳이 ‘뒤ㅅ간’이라고 표기된 표지판이 붙어 있는 까닭도 옛날 쓴 것을 그대로 둬서 그런 것이지, 지금 와서 일부러 그렇게 쓴 것은 아니다. 오히려 그 점이 바로 선암사 해우소의 역사성을 나타낸다고 볼 수 있다.

선암사 성보박물관(聖寶博物館)에는 ‘1597년 선조 30년에 화재가 났는데 그때 뒷간이 남았다’는 기록이 있다.

그러니까 선암사 해우소는 꼭 지금의 형태가 아니라 하더라도 9세기경 도선국사가 선암사를 창건할 당시부터 있었다고 볼 수도 있다. 왜냐하면 사람이 사는 곳엔 뒷간이 꼭 필요하기 때문에.

선암사 포교사(布敎師) 전각(田覺) 스님의 말씀을 빌리면 선암사 해우소는 “아무리 더운 여름에도 냄새가 안 나는 곳”이다.

그래도 청소는 해야 하기 때문에 나는 해우소를 “몇 년에 한 번 치우느냐”고 물었다. 그러자 스님의 답변은 뜻밖이었다. “일년에 서너 번은 치운다”는 것이다.

나는 청소 주기를 ‘연 단위’로 여쭈었으나 스님께서는 ‘월 단위’로 말씀하셔서 무척 놀랍게 생각되었다. 그건 “대중(신도)이 많으면 자연히 자주 치우게 된다”는 것이다.

나는 이번에 선암사 해우소에서 일부러라도 대변을 한번 보고 싶었다. 그냥 쉽게 솔직하게 표현하자면 선암사 해우소에 쭈그리고 앉아 똥을 한번 누고 싶었다.

소변을 볼 때와는 달리 또 다른 느낌이 들 것만 같았다. 그러나 이번엔 해우소 안으로 들어가지 못했다. 해우소는 보수공사 중이었다. 지금까지 몇 차례 선암사에 들렀으나 해우소가 공사 중인 것은 처음이었다.

해우소 바닥. 해우소 바닥. |

모든 욕구와 불만 내려놓고 다시 시작하라는 곳

스님들에게 해우소는 어떤 의미를 지닌 곳일까. 왜 젊은 스님들에겐 편리한 수세식 화장실을 두고도 꼭 해우소에 가야 한다는 규칙이 있는 것일까. 마침 해우(海雨) 스님이 바쁜 걸음으로 지나가 스님의 장삼자락을 붙들고 물어보았다.

“해우소는 정신적인 수행 도량입니다. 용변을 보면서도 한 번이라도 더 수행의 의미를 생각하라는 뜻으로 해우소를 사용하라고 하는 것입니다.

그래서 저도 해우소에 가서 용변을 볼 때마다 ‘천수경’과 ‘반야심경’의 한 대목을 한 번 더 생각하고, 어떤 의미가 있는가 다시 더 깊게 생각하면서 제 마음을 다스립니다. 그런 의미에서 해우소는 저의 소중한 수행 도량입니다.

제 자신과의 싸움, 제 자신의 모든 욕구와 불만을 다 내려놓고 다시 시작하라는 가르침의 의미가 있는 곳입니다.”

나는 해우 스님과 헤어지고 난 뒤 천천히 해우소 아래쪽으로 내려가 해우소의 뒷모습을 살펴보았다. 뒤쪽에서 본 해우소는 마치 윗칸과 아래칸으로 이루어진 토담집 같았다.

벽은 흙과 돌로 돌담 인양 쌓아올렸는데, 만일 이 해우소가 바람 부는 들판에 놓여 있다면 영락없이 멋진 누각이었을 것이다.

좀 더 자세하게 설명하면 해우소는 철(凸)자형 2층집이며, 입구는 2층에 있고, 입구를 통해 걸어 들어가면 양쪽으로 남녀가 구분되고, 2층에서 본 대소변이 1층 아래로 떨어져 쌓이게 된다.

마침 1층 뒷문이 열려 있어 그 안으로 들어갔다. 그곳은 바로 대소변이 떨어져 쌓이는 곳으로 처음엔 어두컴컴했으나 곧 실내가 훤하게 눈에 들어왔다.

바닥은 깨끗하게 치워져 있었고, 아무 냄새도 나지 않았다. 켜켜이 인분이 쌓여 있던 곳이라는 느낌이 전혀 느껴지지 않았다.

출입구와 출입구 왼쪽 측면 입구에 있는 두 개의 문을 통해 맑은 바람이 솔솔 들어오고, 햇빛도 은근히 바람을 따라 살살 들어왔다.

나는 보수공사 중인 게 오히려 다행이다 싶었다. 일반인에게 이토록 해우소 안을 적나라하게 볼 수 있는 기회는 주어지지 않는다. 마치 아름다운 여인의 내밀한 부분을 나 혼자 몰래 훔쳐보는 듯한 느낌이 들어 더 황홀했다.

나는 한참 동안 그렇게 황홀한 심정으로 그 안에 서 있다가 그만 가슴이 뭉클했다. 해우소 2층을 받치고 있는 바위와 구부정한 나무기둥들의 숭고한 자태 때문이었다.

그 안에는 내 몸체만 한 바위가 몇 개 웅크린 채 놓여 있고, 그 바위 위에 나무 기둥이 몇 개 서 있다. 그 기둥들이 위층의 모든 무게를 받치고 견뎌내고 있는 것이다.

그들은 그 얼마나 고통스러웠을까. 오랜 세월 동안 인간의 온갖 똥오줌을 뒤집어쓰면서 그들이 견뎌낸 인내의 힘은 바로 사랑이 아니었을까.

인간의 똥오줌 속에 자기 몸을 담그고 오랜 세월 동안 견디며 살아온 그들의 그 보시, 그 희생을 생각하자 한동안 그곳을 떠날 수 없었다.

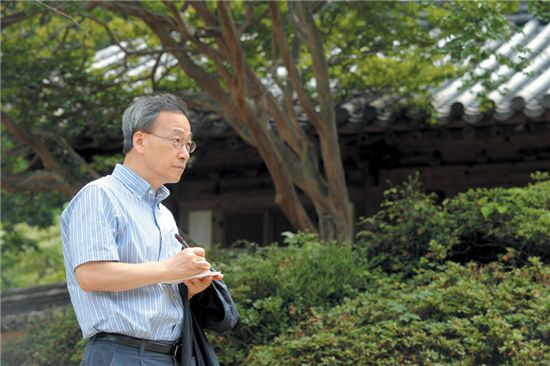

시인과 전각 스님. 시인과 전각 스님. |

다시 대웅전 앞에서 전각 스님을 만났다.

“스님, 변 보는 걸 절에서는 왜 ‘해우’라고 하는지요?”나는 스님께 다시 말을 붙였다.

“잠시 잠깐이라도 근심 걱정을 내려놓아라 하는 뜻이지. 또 변을 보면 시원하지 않는가.”

스님은 따스한 미소로 나를 반기며 말을 이었다.

“내가 사회에 있을 때 변소를 ‘WC’라고 했어. 그걸 한자로 표기하면 ‘다불유씨(多不留氏)’야. 즉 ‘많이 머무르지 않는다’라는 뜻이야.

신진대사가 잘되어 소통이 잘되어야 한다는 뜻으로 해우소와 같은 뜻이잖는가. 그래서 나는 요즘 이런 생각을 하지. 살기가 힘들면 해우소에 와서 빠져 죽어라, 사나 죽으나마찬가지다, 하고 말이야.”

전각 스님이 들려준 덕담의 내용은 이렇다.

옛날에 통도사, 법주사, 선암사 주지 스님 세 분이 서로 이야기를 하다가 자기 절에 대중(신도)이 얼마나 많은지 한번 헤아려보는 이야기를 나누게 되었다. 서로 자기 절에 대중이 많다고 은근히 자랑을 하고 싶었던 것이다.

먼저 통도사 스님이 말했다.

“돌쩌귀에 쇳가루가 서 말 서 되나 떨어졌다네.”

이 말은 절의 문을 너무 여닫는 바람에 쇠붙이로 만든 돌쩌귀가 많이 닳았다는 이야기로, 결국 절을 찾는 대중이 많다는 뜻이다.

“법주사 솥이 크다는데 얼마나 큰가?”

이번에는 통도사 스님이 법주사 스님께 물었다.

“글쎄, 재보지 않아서 모르지만, 동지 팥죽을 끓이면 배를 타고 다녀. 그런데 작년에 배를 타고 들어가신 분이 풍랑을 만나 아직도 못 나오고 있다네.”

법주사 스님이 말을 마치자 이번에는 선암사 스님께 물었다.

“선암사 뒷간이 크다는데 도대체 얼마나 큰가?”

“글쎄, 서울서 오신 신도가 일을 보고 나서 나중에 서울에 당도하고 나면 그때서야 툭 떨어지는 소리가 난다네.” 나는 이 이야기를 듣고 한참 웃었다.

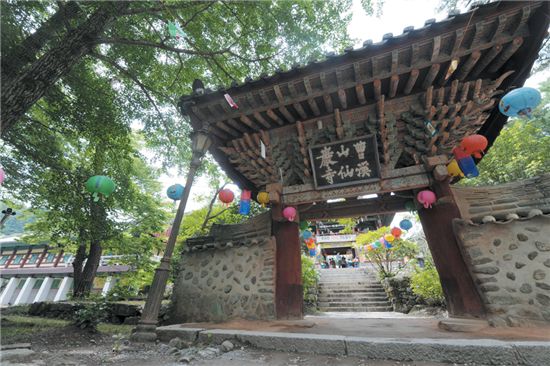

선암사에는 세 종류의 해우소가 있다. ‘뒤ㅅ간’으로 일컬어지는 전통적인 해우소, 그 아래에 있는 최신식 수세식 화장실, 그리고 일주문으로 들어가기 전 오른쪽에 설치돼 있는 이동식 간이화장실.

나는 이 세 종류의 해우소에 다 들어가서 일을 보아봤는데, ‘뒤ㅅ간’만큼 좋은 해우소는 없었다.

선암사 입구. 선암사 입구. |

선암사 해우소에 반해 출가한 스님도

선암사 스님 중엔 선암사에 놀러왔다가 그만 해우소에 반해 출가한 스님도 있다고 한다. 누구라고 꼭 집어서 말할 수는 없지만, 그런 이야기가 있을 정도로 선암사 해우소가 아름답다는 뜻이다.

그렇다. 지금 나도 선암사 해우소에 반해서 출가한 심정이다. 그러나 언제 어디서 대소변을 보든 내 마음의 노폐물, 그 견딜 수 없는 번뇌와 망상을 버린다면 그곳이 바로 선암사 해우소가 아닐까. 나만의 해우소! 그 해우소는 이미 내 마음속에 있는 게 아닐까.

‘선암사 해우소에 와서 빠져죽어라!’

나는 전각 스님이 불쑥 던진 이 말씀 하나를 화두로 안고 선암사를 떠났다. 죽으면 살 수 있으리라, 나 스스로 굳게 믿으며….

정호승 시인

▲1950년 하동 출생 ▲ 경희대 국문과와 동 대학원 졸업 ▲ 1972년 한국일보 신춘문예 동시·1973년 대한일보 신춘문예 시·1982년 조선일보 신춘문예 단편소설 당선 ▲시집 《슬픔이 기쁨에게》 《서울의 예수》 《새벽편지》 《별들은 따뜻하다》 《사랑하다가 죽어버려라》 《외로우니까 사람이다》 《이 짧은 시간 동안》, 시선집 《포옹》 《내가 사랑하는 사람》, 산문집 《내 인생에 힘이 되어준 한마디》, 어른을 위한 동화집 《항아리》 등 출간▲ 소월시문학상, 동서문학상, 정지용문학상, 편운문학상, 가톨릭문학상, 상화시인상 등 수상.

'사람사이' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] 소설가 신경숙 (0) | 2010.10.17 |

|---|---|

| [스크랩] 박완서 신작 산문집 - `못 가본 길이 더 아름답다` (0) | 2010.09.27 |

| [스크랩] 지난 10년, 문학은 이들 때문에 행복하였노라 (0) | 2010.09.04 |

| [스크랩] 시인 신경림, 자전 에세이 `못난 놈들은 얼굴만 봐도 흥겹다` (0) | 2010.03.15 |

| [스크랩] ‘엄마를 부탁해’ 출간 9개월 만에 100만부 눈앞 소설가 신경숙씨 (0) | 2010.03.15 |